Muitos dos filósofos, durante milhares de anos, pelo amor à sabedoria, inspiraram algumas das mais fascinantes e ousadas realizações do intelecto humano. Em torno do Mediterrâneo e no Oriente Médio, na Índia e na China, surgiram filósofos cujas idéias iriam estabelecer idéias e pensamentos em suas várias tradições por milênios no futuro. A filosofia grega emergiu da mistura de mitologia, mistério e matemática. À medida que comerciavam em torno do Mediterrâneo, apropriaram-se de elementos de outras culturas. Dos fenícios, tomaram um alfabeto, tecnologia e idéias religiosas. Do Egito, tomaram os modelos que definiram a arquitetura grega, fundamentos da geometria e idéias religiosas. Da Babilônia (hoje Iraque), tomaram a astronomia, a matemática, a geometria e novas idéias religiosas.

Muitos dos filósofos, durante milhares de anos, pelo amor à sabedoria, inspiraram algumas das mais fascinantes e ousadas realizações do intelecto humano. Em torno do Mediterrâneo e no Oriente Médio, na Índia e na China, surgiram filósofos cujas idéias iriam estabelecer idéias e pensamentos em suas várias tradições por milênios no futuro. A filosofia grega emergiu da mistura de mitologia, mistério e matemática. À medida que comerciavam em torno do Mediterrâneo, apropriaram-se de elementos de outras culturas. Dos fenícios, tomaram um alfabeto, tecnologia e idéias religiosas. Do Egito, tomaram os modelos que definiram a arquitetura grega, fundamentos da geometria e idéias religiosas. Da Babilônia (hoje Iraque), tomaram a astronomia, a matemática, a geometria e novas idéias religiosas.

Tales que viveu no século VII a.C. (624-546) sugeriu que o mundo está cercado de água, tendo dela nascido em última instância. Ele adotou o que poderíamos chamar de uma perspectiva naturalística. Já Anaximandro (610-545 a.C.) propôs uma idéia diferente, distinguindo terra, ar, fogo e água e explicou as várias propriedades desses elementos atuavam umas sobre as outras e se opunham entre si. Para ele nenhum dos elementos era mais básico. Anaxímenes veio em seguida afirmar que o ar era o mais essencial dos elementos. Os três foram materialistas, o mundo para cada um deles, era composto de algum tipo básico da matéria.

Pitágoras (571-497 a.C.) insistiu que os ingredientes básicos de como eram números e proporções, formas e relações. Ele usou a teoria das proporções para explicar a natureza da música e os movimentos dos astros, defendeu a crença da reencarnação. Heráclito (536-470 a.C.) gostava de enigmas, paradoxos e jogos de palavras enigmáticas que cultuavam seus próprios significados. Para ele a natureza só se dá a conhecer a muitos poucos, e o mundo estava em constante mudança, e a estabilidade aparente era uma ilusão. Foi Heráclito quem insistiu, num dito célebre, que não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio (“Sobre aqueles que se banham nos mesmos rios, águas diferentes e novamente diferentes fluem”).

Parmênides e Zenão diziam que a realidade deve ser uma unidade. Demócrito (460-370 a.C.) acreditava que o mundo consistia em um número indefinido de múltiplas partículas, que diferiam em tamanhos e formas, ou seja, o que existe são átomos, movendo-se no vácuo. Outra geração de filósofos, chamados sofistas (praticantes de sabedoria) usaram novas técnicas de argumentação. Górgias (483-376 a.C.) disse que nada existe e se alguma coisa existisse, seria ininteligível e se houvesse algo ininteligível nada poderá dizer a respeito. Já Protágoras (490-420 a.C.) declarou que “o homem é a medida de todas as coisas”, ou que deveríamos acreditar no que é útil para nós, conhecemos o mundo porque o vemos em termos humanos. Sócrates (470-399 a.C.) afirmou que era possível usar a razão não só para vencer polêmicas como para dissolver as mais importantes verdades sobre a vida humana. Acreditava que a verdade é o mais valioso de todos os bens, que a verdade reside além das sombras de nossa experiência cotidiana. Provocados, foi condenado e executado.

Platão (427-347 a.C.) trouxe a teoria de dois mundos. Um deles é o nosso mundo cotidiano de mudanças e transitoriedade, o mundo do vir-a-ser, ou devir, que estava em fluxo. O outro é um mundo ideal, o mundo do ser, eterno e imutável. Os dois mundos eram inter-relacionados. Podíamos ter pelo menos um vislumbre desse mundo através da razão. Surge A República, livro político e polêmico. Aristóteles (384-322 a.C.) se empenhou no cultivo das virtudes. Para ele uma pessoa deve ser criada com as virtudes, instruída nelas até que se tornem sua segunda natureza. Uma essência é o que torna uma substância o que ela é.

A filosofia apareceu em todas as partes. Não há nenhuma filosofia única e verdadeira. Hoje há uma coleção de idéias, o dinamismo das confrontações em curso, uma nova percepção global. Assim a filosofia é uma abertura reflexiva para o mundo, para o conhecimento. (Gutemberg Cruz)

Entre as décadas de 40 e 60 um cronista do cotidiano se destacava em Salvador. Mestre de trovador e repórter, Cuíca de Santo Amaro se celebrizou como um dos personagens mais importantes da história recente da cultura baiana. Seus versos virulentos assustavam poderosos e gente comum, e não havia segredo guardado a sete chaves que escapasse do seu faro para escândalo, que tornava público na cidade através de cordéis.

Entre as décadas de 40 e 60 um cronista do cotidiano se destacava em Salvador. Mestre de trovador e repórter, Cuíca de Santo Amaro se celebrizou como um dos personagens mais importantes da história recente da cultura baiana. Seus versos virulentos assustavam poderosos e gente comum, e não havia segredo guardado a sete chaves que escapasse do seu faro para escândalo, que tornava público na cidade através de cordéis.

Amado por uns, odiado por outros, ele vestia um fraque bem passado, flor na lapela e chapéu-coco. Dessa forma ele desfilava pelas principais ruas de Salvador declamando seus versos de poeta trovador. Apesar de não ter estudado e não estar entre os melhores versificadores da literatura de cordel, Cuíca era a síntese do trovador-repórter popular. Ele forneceu um relato picante e interessante do seu tempo, um retrato folclórico-popular da vida baiana, através de centenas de folhetos, impressos semanalmente durante quase 25 anos. Muitos dos seus cordéis fazem denúncia contra abusos praticados contra o povo. Criticava não só políticos que julgava sem caráter, mas donos de estabelecimentos que cobravam, preços altos e repartições que forneciam serviços públicos de má qualidade.

Participou do filme “A Grande Feira”, dirigido por Roberto Pires, representando ele mesmo, e inspirou o personagem Dedé Cospe Rima de “O Pagador de Promessas”, dirigido por Anselmo Duarte e baseado na obra homônima de Dias Gomes. Inspirou personagens do escritor Jorge Amado (A morte de Quincas Berro D´Água, Tereza Batista Cansada de Guerra e Pastores da Noite). Tudo reflexo do reconhecimento que conquistou, na vida do povo de sua terra.

Com base em um escândalo que explodiu em Salvador em 1956 Cuíca anunciou em cordel: “A Bahia que era,/orgulho dos brasileiros,/antigamente gabava,/por todos os estrangeiros,/transformou-se por encanto,/em antro de marreteiros./Marreteiros granfinotes,/os quais vivem engravatados,/na arte da roubalheira,/já são eles inveterados,/mas não pela polícia,/dificilmente fechados./Porque muitas vezes,/são homens de posição,/que dão bronca no comércio,/depois ganham na questão,/ainda chamam a polícia,/para a sua proteção”.

Quando os jornais esqueciam um escândalo Cuíca entrava em ação. E uma das suas formas de atuação era que ele recebia dinheiro para elogiar, recebiam daqueles que queriam ser poupados (não sofrer na língua do poeta), dos que queriam desmoralizar alguém ou dos leitores que compravam suas revistinhas para saber da vida alheia e dos últimos acontecimentos. Pescadores que chegavam nos saveiros à Rampa do Mercado, baianas, marinheiros, todos ficavam sabendo do que acontecia na cidade, no país e no mundo através dos versos de Cuíca.

Ele contava com detalhes o último crime sensacional, o aumento do preço da carne seca e da farinha, o incidente dos bêbados e a última façanha dos cangaceiros. Ele era bem informado dos acontecimentos, sobretudo aqueles abafados pela polícia, jornais e rádios. Cuíca contava com a ajuda de muitas pessoas que o procurava para fazer denúncias. Cuíca se considerava um defensor e porta-voz dos mais pobres e investia com toda rudeza contra os responsáveis pelos péssimos serviços prestados ao povo de Salvador, denunciado negociatas, cambalhachos, manobras altistas e câmbio negro de produtos alimentícios.

Cuíca nasceu em Salvador em 19 de março de 1907. Ele ia muito a cidade de Santo Amaro da Purificação namorar e tocar violão. Foi lá, inclusive, que conheceu a mulher, Maria do Carmo Sampaio. A intimidade com os versos começou com a profissão de propagandista. Ele anunciava em versos as mais diferentes atividades comerciais da cidade. Vestido de cartola e fraque, gritava a quem passava pela Baixa dos Sapateiros uma grande liquidação ou um novo filme na cidade. Dessa forma, ele aprendeu com maestria a chamar a atenção do público.

O trovador morreu no dia 23 de janeiro de 1964, aos 56 anos. Por mais de 20 anos foi o cronista de Salvador, autor de mais de 400 folhetos de cordel, até hoje ele é um tipo maldito, mas atual. Sua função social foi importante, mas ele teve suas próprias regras éticas. Quem melhor difundiu sua função social foi Jorge Amado: “Não pense o visitante que ele seja apenas um tipo de rua, figura popular e risível. É bem mais que isso. É a voz do povo trabalhando que, não encontrando ressonância nos poetas modernos, e tendo sede de poesia, cria seu bardo pobre e semi-analfabeto. Os poetas estão nos bares inventando sonetos de rimas milionárias ou quebrando a cabeça em ritmos novos para poemas exotéricos. Só Cuíca de Santo Amaro canta para o povo pobre. Quando o forasteiro passar por ele talvez a figura e a voz do trovador mereçam apenas um sorriso dos seus lábios civilizados. Mas, que importa? O povo não sorri do poeta. Ri e sofre com ele, combate e tem esperança!”.

Metáfora (Gilberto Gil)

Uma lata existe para conter algo

Mas quando o poeta diz: "Lata"

Pode estar querendo dizer o incontível

Uma meta existe para ser um alvo

Mas quando o poeta diz: "Meta"

Pode estar querendo dizer o inatingível

Por isso, não se meta a exigir do poeta

Que determine o conteúdo em sua lata

Na lata do poeta tudonada cabe

Pois ao poeta cabe fazer

Com que na lata venha caber

O incabível

Deixe a meta do poeta, não discuta

Deixe a sua meta fora da disputa

Meta dentro e fora, lata absoluta

Deixe-a simplesmente metáfora

A Rosa de Hiroxima (Vinicius de Moraes)

Pensem nas crianças

Mudas telepáticas

Pensem nas meninas

Cegas inexatas

Pensem nas mulheres

Rotas alteradas

Pensem nas feridas

Como rosas cálidas

Mas oh não se esqueçam

Da rosa da rosa

Da rosa de Hiroshima

A rosa hereditária

A rosa radioativa

Estúpida e inválida

A rosa com cirrose

A anti-rosa atômica

Sem cor sem perfume

Sem rosa sem nada

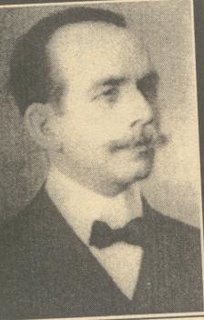

Político. Severino dos Santos Vieira nasceu a 08 de junho de 1849, na antiga Vila da Ribeira do Conde, atual São Francisco do Conde, Bahia. Fez os primeiros estudos com o pároco de sua freguesia e com o professor Francisco Lisboa. Vindo para a capital, em 1866, iniciou os estudos de Humanidades até 1870 no Colégio São João, dirigido por João Estanislau da Silva Lisboa. Ingressando na Faculdade de Direito do Recife, transferiu-se, algum tempo depois, para a de São Paulo, onde procurou melhorar de uma doença e, por onde se bacharelou em 1874. Nomeado promotor da Comarca do Conde, em 1875, exerceu a função por poucos meses, tendo assumido depois o cargo de juiz municipal e de Órfãos do Termo do Conde até 1879. Abandonou então a magistratura e dedicou-se à advocacia.

Político. Severino dos Santos Vieira nasceu a 08 de junho de 1849, na antiga Vila da Ribeira do Conde, atual São Francisco do Conde, Bahia. Fez os primeiros estudos com o pároco de sua freguesia e com o professor Francisco Lisboa. Vindo para a capital, em 1866, iniciou os estudos de Humanidades até 1870 no Colégio São João, dirigido por João Estanislau da Silva Lisboa. Ingressando na Faculdade de Direito do Recife, transferiu-se, algum tempo depois, para a de São Paulo, onde procurou melhorar de uma doença e, por onde se bacharelou em 1874. Nomeado promotor da Comarca do Conde, em 1875, exerceu a função por poucos meses, tendo assumido depois o cargo de juiz municipal e de Órfãos do Termo do Conde até 1879. Abandonou então a magistratura e dedicou-se à advocacia.

Ingressou no Partido Conservador, no Império, elegendo-se deputado provincial para a legislatura de 1882-83. Proclamada a República, foi eleito para a Assembléia Constituinte Federal. Não conseguiu reeleger-se, mas foi indicado para substituir, no Senado Federal, Manuel Vitorino, eleito ao mesmo tempo senador e vice-presidente da República. Permaneceu no senado até 1898, quando foi chamado pelo presidente Campos Sales para a pasta da Agricultura, Indústria, Viação e Obras Públicas (a sua administração nesse setor foi das mais proveitosas), dela retirando-se para tomar posse como governador do estado.

No quatriênio 1901/1904, assumiu ao governo do estado. Foi aí então que mais se caracterizou o seu espírito de homem público. Ponderado e honesto, trabalhou pelo estado com a energia que lhe era própria, equilibrando as finanças, empreendendo obras de vulto, que assinalaram a sua passagem à frente dos destinos baianos. Durante seu governo, o nono da Bahia, deu-se a cisão do Partido Republicano. A partir de então, as faccões “vianista” e “severinista” se enfrentaram abertamente em toda a Bahia. Afastou os “vianistas” do governo e interveio nos redutos oposicionistas do interior. Criou uma nova agremiação política: o Partido Republicano da Bahia, instrumento da consolidação política e da centralização do poder. Suas realizações no governo foram mais administrativas do que materiais.

A diminuição da receita e os gastos excessivos do governo anterior justificaram a suspensão de diversas obras públicas. Ampliou os serviços de desinfecção e de pesquisas bacteriológicas, pois temia a invasão da peste bubônica que já havia se manifestado na capital da República. O governo de Severino Vieira não transcorreu placidamente. Além de sérias perturbações da ordem, no interior do Estado, entra em luta com o Poder Judiciário e com o Comércio. Dois são os conflitos que mantém com a Magistratura, o primeiro pela supressão, por decreto administrativo de uma Vara de Órfãos na Comarca da Capital, baseado numa autorização orçamentária; o segundo com a decretação do imposto de consumo sobre o álcool por meio de selo adesivo. Esta luta se desenrola nos últimos dias do seu governo, já depois de eleito e reconhecido seu sucessor. Apesar da reação provocada, o governador manteve sua decisão, embora suspendesse a execução do decreto até a reunião do Poder Legislativo a quem submeteu a questão. O Parlamento manteve o ato do governador. Resultado: a poderosa Associação Comercial, resistindo à criação do imposto de consumo sobre o álcool, ordenou ao comércio que fechasse suas portas em repúdio ao governo, durante três dias até que fosse empossado José Marcelino de Souza.

Em sua gestão, Severino Vieira não aumentou a dívida externa, mas, por meio de letras do Tesouro, contraiu empréstimos que vieram agravar o passivo do Estado. Deixando o alto posto, a sua atitude foi das mais altivas e independentes. Aí foi que se agigantou. Não se recolhendo à vida privada, prosseguiu lutando, com seu caráter incorruptível, pela autonomia do estado, pela garantia das liberdades, como um apóstolo da democracia brasileira. Após passar o cargo a seu sucessor, Severino Vieira realizou uma viagem à Europa, como negociador de um empréstimo externo para o Estado. Permaneceu como poderoso chefe político da Bahia, falando em nome do PRB no Rio de Janeiro, quando assumiu uma cadeira no Senado Federal, vaga com a morte de Artur Rios.

Rompeu com José Marcelino em 1907, quando o partido da situação cindiu-se em “marcelinistas” e “severinistas”, em torno da sucessão governamental. O governador decide por influir na escolha de seu sucessor e apóia o nome de Araújo Pinho, enquanto Severino Vieira lança Inácio Tosta. Derrotado, após o conflito que envolveu o Legislativo, Judiciário e Governo Federal, Severino Vieira passou para a oposição combativa na imprensa, como proprietário e redator-chefe do Diário da Bahia. Seus artigos naquela época provocavam o grupo governista tendo o seu jornal uma grande circulação e aceitação por toda a comunidade. Isso o deixava mais forte, politicamente. Em 1911 disputou a reeleição senatorial, mas foi derrotado no reconhecimento por Luís Vianna. Foi, na imprensa, o maior opositor de J.J.Seabra. Em 1917, participou da fundação da Academia de Letras da Bahia, ocupando a cadeira de nº 19 e tendo sido o primeiro de seus membros a falecer. Ele morreu em Salvador, no dia 28 de setembro de 1917.

“O severinismo ficou e aí está, e perdurará, como expressão de legítima cultura política, e como ele também se imortalizou o próprio Severino - em sua obra inestinguível de civismo sadio, na tenacidade, na abnegação, no estoicismo inédito na política do nosso país, com que enfrentou 10 longos anos de ostracismo, que tantos foram os decorridos entre sua queda do poder e sua morte, constituindo-lhe a fase mais edificante, da existência”. Assim falou o professor Gelásio Farias sobre Severino Vieira. Em Salvador, no bairro de Nazaré, um colégio foi erguido para perpetuar seu nome, por ter sido ele um grande incentivador da Educação quando governador da Bahia: Colégio Severino Vieira.

Há exatos 170 anos nascia nos rodapés dos jornais o folhetim que mais tarde disseminou-se em fascículos baratos, espalhou-se pelas ondas sonoras das radionovelas e pelas páginas das fotonovelas e acabou ganhando lugar de honras nas casas brasileiras, através das telenovelas. A receita de narrativa em série foi sendo elaborada aos poucos e a fórmula “continua amanhã” entrou nos hábitos dos leitores. Da necessidade jornalística de ampliar o público leitor surgiu um gênero novo de romance, o folhetim de Eugêne Sue, Alexandre Dumas pai, Soulié, Paul Féval, Montépin entre outros. E toda a ficção em prosa da época passa a ser publicada em folhetim, para então depois, conforme o sucesso obtido, sair em volume. É um modelo de publicação que será também o de José de Alencar, Machado de Assis, Aluísio Azevedo entre outros, sem que no entanto tais romances sejam forçosamente romances-folhetins.

Há exatos 170 anos nascia nos rodapés dos jornais o folhetim que mais tarde disseminou-se em fascículos baratos, espalhou-se pelas ondas sonoras das radionovelas e pelas páginas das fotonovelas e acabou ganhando lugar de honras nas casas brasileiras, através das telenovelas. A receita de narrativa em série foi sendo elaborada aos poucos e a fórmula “continua amanhã” entrou nos hábitos dos leitores. Da necessidade jornalística de ampliar o público leitor surgiu um gênero novo de romance, o folhetim de Eugêne Sue, Alexandre Dumas pai, Soulié, Paul Féval, Montépin entre outros. E toda a ficção em prosa da época passa a ser publicada em folhetim, para então depois, conforme o sucesso obtido, sair em volume. É um modelo de publicação que será também o de José de Alencar, Machado de Assis, Aluísio Azevedo entre outros, sem que no entanto tais romances sejam forçosamente romances-folhetins.

O folhetim foi um herdeiro exaltado do romantismo. Quando do editor Émile de Girardin resolveu publicar ficção em pedaços, o feuilleton-roman, ou ainda romance de rodapé, lançou fórmulas que iriam definir o gênero folhetinesco até hoje, já em termos televisivos. Dois anos depois de a moda ter sido lançada na França, chega ao Brasil, em 1836, a primeira novela de jornal. O Capitão Paulo, de Alxandre Dumas, traduzida e reproduzida no Jornal do Commercio, inaugurou uma onde que terá em Joaquim Manuel de Macedo e João Manuel Pereira da Silva seus maiores nomes.

Seu nascimento, elaboração, apogeu, morte e ressurreição coincidiu com as três séries de datas 1836/1850, 1851/1871 e 1871/1914. A primeira fase, de 1836 a 1850, chamada de folhetim romântico ou democrático, teve em Eugéne Sue e Alexandre Dumas, seus maiores nomes. Sue representou uma vertente realista e Dumas inaugurou a vertente histórica e aventureira. A fase de 1851 a 1871 ganhou o nome de rocambolesca, em homenagem a Rocambole, um herói que nasceu em 1857 e só morreria 14 anos depois, junto com seu criador, Ponson du Terrail. O malandro Rocambole vivia suas aventuras com grande sucesso. Entre 1871 a 1814 apareceriam os folhetins chamados “dramas da vida” que tanta influenciaria as telenovelas latino-americanas.

Paixão, ódio, ciúme, ambição e vingança. Idas e vindas, prolongamentos e repetições, tramas diabólicas e perseguições infindáveis. Tudo devidamente picotado em capítulos diários, ansiosamente esperados e interrompidos em momentos decisivos. Esta fórmula tão popular, consagrada pela telenovela, tem uma velha e longa história nos folhetins.

O estudioso Marlyse Meyer (autor de Folhetim, uma História, da Companhia das Letras) informa que “o folhetim ficcional inventando fatias de vida servidas em fatias jornal, ou os faits divers dramatizados e narrados como ficção, ilustrados ambos com essas gravuras de grande impacto, ofereciam às classes populares o que desde os tempos da oralidade e das folhas votantes as deleitava: mortes, desgraças, catástrofes, sofrimentos e notícias – tais como nossos folhetos de época nordestinas continuam narrando – reatualizados nos tempos da modernidade industrial e urbana”.

Hoje a telenovela é a tradução atualizada do folhetim. A história em série, fragmentada, o tempo suspenso que reengata o tempo linear de uma narrativa estilhaçada em tramas múltiplas, enganchadas no tronco principal, compondo uma “urdidura aliciante”, aberta às mudanças, segundo o gosto do “freguês”, tão aberta que o próprio intérprete, tal como na vida, nada sabe do destino de seu personagem. Precioso freguês que precisa ser amarrado de todo jeito, amarrado por ganchos, chamadas, puxado por um suspense que as antecipações anunciadas na imprensa especializada e até na cotidiana não comprometem, na medida em que a curiosidade é atraída tanto pelo “como” quanto pela expectativa dos diversos reconhecimentos que dinamizam as tramas.

Esse novo produto, a telenovela, utilizando antigos temas (gêmeos, trocas, usurpações de fortuna ou identidade), até sua distribuição em horários diversos, correspondendo a modalidades folhetinescas diferentes (aventura, comicidade, seriedade, realismo) sempre de modo a satisfazer o patrocinador. Assim, o que começou como simples narrativa em capítulos publicados em jornais, o folhetim haveria de se metamorfosear noutros gêneros, em função de novos veículos, com espantoso alargamento de público. A grande narrativa televisiva se insere por sua vez nesse enorme corrente de contação de histórias que parece consubstancial à vida do homem em sociedade. Não há explicação que dê conta plena do fenômeno. Romance grego, canção de gesta, folhetim, novelão, cordel, tudo são histórias que compõem e ajuda a vida de cada um e de todos nós. O que é de gosto regala a vida.

De mero artefato de proteção, o sapato se transformou em moda, objeto de desejo, símbolo de status e até de fetiche. Na esteira dessas transformações, o calçado feminino segue à frente. Não é por acaso que as mulheres constituem o público que mais consome calçados, influindo diretamente na consolidação de novos modelos e na mudança às vezes radical dos padrões.

De mero artefato de proteção, o sapato se transformou em moda, objeto de desejo, símbolo de status e até de fetiche. Na esteira dessas transformações, o calçado feminino segue à frente. Não é por acaso que as mulheres constituem o público que mais consome calçados, influindo diretamente na consolidação de novos modelos e na mudança às vezes radical dos padrões.

No início dos anos 90 todas as botas criadas ao longo do século foram recuperadas. As botas de cowboy, uma invenção do show biz hollywoodiano foram sempre bem decoradas. Do cowboy à longa 7/8, do borzeguim caipira à botinha de verniz dos anos 60, vale praticamente tudo. O best-seller são os sapatos abotinados – de amarras com elástico ou afivelados. O futuro está nos zíperes. E nesse período, as botas, quase sempre masculinas-femininas, se alternavam entre a elegância severa e a sensualidade agressiva. Até as botas militares, estilo peso pesado, cuja função antigamente era a de impressionar o inimigo, mudaram de performance, e seu aspecto brutal passou a ser considerado extremamente sedutor.

Sapato tem a ver com o estilo, a personalidade da pessoa. O sapato identifica muito cada personalidade. A futurista Grace Jones, misto de cantora/atriz e modelo, aparece com botas metálicas, espaciais, bem de acordo com seu estilo de vida. A top Cindy Crawford prefere as botas longas, quase meias de verniz, colantes/eletrizantes. A botina Richelieu, modelo romantismo perverso, fez o tipo Madonna. Há o borzeguim chic de Débora Bloch, o borzeguim natural da Rita Lee ou mesmo as botas à la Peter Pan, amarradas nas laterais. As botas de salto alto valem para as festas de dança. O sucesso das botas deve-se ao ajustamento progressivo das calças, que culmina com o fuseau e a legging.

E por falar em salto, o hábito de colocar saltos nos sapatos para erguer o pé e parecer mais alto vem do início do século 17, num momento em que a moda na corte francesa era particularmente caprichosa. Foi seguindo o exemplo de Luis XIV, o Rei Sol, que apareceram sapatos enfeitados com fitas e pompons. Os saltos eram quase sempre velhos e representavam um sinal da distinção do cortesão. Quem usava saltos altos, naquele tempo, eram os homens – os nobres da corte, que com eles se sentiam imponentes. No século XVIII é que as mulheres tomaram conta da inovação, introduzindo-o com sapatilhas e também em chinelos.

O truque para tornar pernas mais esguias e bem modeladas ganhou o mundo e hoje se tornou verdadeiramente fashion. A história mostra que são os homens os verdadeiros responsáveis pela alta carga de “sex appeal” contida num Chanel de gorgurão, salto sete. Indiferente aos ditames da moda, não é de hoje que eles se rendem à simples visão de um par de pernas suspensas. Elegância é fundamental, mas cuidado: não exagere com os saltos altos. Sapatos desprovidos de salto alto são tão inadequados quanto os de salto alto, porque não favorecem o correto equilíbrio e não permitem a postura ideal. Se com o salto alto a coluna inclina-se para a frente, sem o salto, inclina-se para trás.

A força dos esportes elevou o tênis à condição de calçado dos anos 90. O primeiro tênis de lona e sola de borracha, chamado de sneaker foi lançado para os jogadores de croquet, em 1860, pela empresa Wait Webster, de New York. Os tenistas, que popularizaram o nome, aderiram à fórmula pouco tempo depois. Mas o conceito moderno de calçados esportivos foi criado na década de 20 por um atleta alemão. Seu objetivo era equipar de melhor maneira todos os esportistas. Em 1920, Adi Dassler resolveu criar o primeiro tênis específico para ginástica. Ele pesquisou as necessidades de cada esporte e, em cada modalidade, procurava saber exatamente onde o “pé apertava”, para aperfeiçoar futuramente seu calçado.

Foi na década de 30 que Dassler descobriu que o calçado tinha que atender às necessidades físicas de cada esporte. Em 1948 ele fundou a Adidas (derivado da conjunção de seus dois nomes), uma empresa marcada pelo pioneirismo de seu fundador e pela qualidade de suas três letras. Hoje, existem tênis para cada modalidade esportiva. Desde o basquete, futebol, alpinismo, vôlei e até mesmo aeróbica e jogging.

O impacto da introdução das tecnologias de calçados atléticos em sapatos sociais provocou uma revolução no mercado. Se os sapatos de salto alto foram por muito tempo um dos sofrimentos inerentes à condição feminina, agora a tecnologia transformou elegantes scarpins em confortáveis calçados do dia a dia. A tecnologia por trás destes sapatos é a mesma que transformou os tênis em maravilhas de engenharia: finas folhas de espuma de poliuretano são injetadas com gás, formando um colchão de ar que é costurado entre a sola e o forro do sapato, especialmente nas áreas de maior impacto – calcanhar e a parte frontal do pé.

Os passos da história do nosso século podem ser percorridos através dos pés. Desde as botinhas de salto pinet que a alta sociedade calçou na Paris do início do século aos spectator-shoes dos jazzísticos anos 30, passando pelo sapato-boneca, que Charles Jourdan consagrou no final dos 60, até o tênis que inspirou nos 90. A história do sapato é a própria história da moda. De simples acessório utilitário transformou-se em imbatível objeto de desejo universal. Os primeiros sapatos foram feitos na Idade do Bronze (3000 a.C.) com a finalidade de proteger os pés. Na antiguidade, os egípcios se utilizaram de palha e folhas para fazer sandálias. Mas caprichosos, os mesopotâmicos calçavam sapatos de couro cru que tinham tiras para amarrar na perna. A coloração nos calçados apareceu na Grécia. As mulheres usavam sandálias de várias cores com tiras que eram amarradas até os joelhos. Os homens não se adaptavam aos calçados. Em Roma, o tipo do sapato indicava a que casta da sociedade pertencia a pessoa

Os passos da história do nosso século podem ser percorridos através dos pés. Desde as botinhas de salto pinet que a alta sociedade calçou na Paris do início do século aos spectator-shoes dos jazzísticos anos 30, passando pelo sapato-boneca, que Charles Jourdan consagrou no final dos 60, até o tênis que inspirou nos 90. A história do sapato é a própria história da moda. De simples acessório utilitário transformou-se em imbatível objeto de desejo universal. Os primeiros sapatos foram feitos na Idade do Bronze (3000 a.C.) com a finalidade de proteger os pés. Na antiguidade, os egípcios se utilizaram de palha e folhas para fazer sandálias. Mas caprichosos, os mesopotâmicos calçavam sapatos de couro cru que tinham tiras para amarrar na perna. A coloração nos calçados apareceu na Grécia. As mulheres usavam sandálias de várias cores com tiras que eram amarradas até os joelhos. Os homens não se adaptavam aos calçados. Em Roma, o tipo do sapato indicava a que casta da sociedade pertencia a pessoa

A década de 20 foi dos sapatos black & white, que viraram moda. Eles reproduziam as barreiras sociais que separavam a música negra da música branca e que eram retratadas no jazz. Coube ao francês de origem italiana André Perugia o pioneirismo da criação, embora ainda limitada, em série. Com o estabelecimento de parceria com a designer Elza Schiaparelli, Perugia encarnou a alma chique francesa nos anos 20. A sua criação conjunta de um chapéu em forma de sapato ficou célebre. Nesses anos 20, os sapatos tinham saltos rasos e confortáveis.

Na crise de 29, a mulher-menina e brejeira se transformou em vamp fatal, e os saltos começaram a escalar os picos do fetiche. O nome em voga era então do italiano Salvatore Ferragano, que calçava todo o staff da indústria hollywoodiana. Nos anos 30, o jazz fez florescer dois estilos de sapatos que, mudando a forma, são os mesmos até hoje: os bicolores e as sapatilhas de bailarina. Surgem as sandálias propostas pela primeira vez em 1907 pela estilista Madeleine Vionnet. Assim, as sandálias ditaram a moda em versões confortáveis e populares. Os bicos arredondados, saltos médios e plataforma substituíram os saltos altíssimos. Com suas plataformas altíssimas, as sandálias foram imortalizadas por Carmem Miranda.

O luxo passou a ser racionalizado nos anos 40, e os sapatos obedeceram à nova ordem social, tornando-se mais vetustos e masculinizados. Era a época da Segunda Guerra Mundial, e as famílias americanas só poderiam ter direito a três partes de sapato de couro por ano, e todos os materiais mais alternativos disponíveis foram utilizados para a confecção de calçados. Do crochê, ráfia e corda à camurça. A substituição do couro pela cortiça, corda ou madeira marcou a década de 40. Resina transparente e baquelite também foram usados. Os sapatos rompem barreiras em direção à liberdade absoluta.

A profusão de estilos deságua no new look de Christian Dior em 1948, que devolve a delicadeza e feminilidade aos pés femininos. Nos anos 50, os saltos voltam, cada vez mais alto e mais finos (para esquecer os anos de uniforme de guerra) e o conforto dos pés deixa de ser tão importante quanto estar num pedestal quase inatingível. A mulher abandona o conforto em favor do glamour. Chanel faz sua reentrée com saltos baixos, dos bicolores tão práticos quanto elegantes.

Ainda nos anos 50, o rock exprimia sua rebeldia em botas pretas, tênis ou sapatilhas rasas para os bailes. O tênis, por exemplo, foi adotado por Elvis Presley e seu fã-clube, no filme “O Prisioneiro do Rock”, e pelo ator James Dean. Com saltos mais retos, largos e baixos, as mulheres dos anos 60 buscavam o conforto que o excesso de feminilidade da outra década não lhes havia proporcionado. O principal material usado na fabricação dos calçados foi o verniz. Tudo combinado com as minissaias. A rebeldia da década de 60 revisita as botas do começo do século. É tempo de minissaias, scarpins em xadrez e longas botas brancas. É o futurismo geométrico de André Courrèges. O plástico, vinil e metal moldam pés tecnológicos. Um revival dos 40 interfere nesse estilo e propõe os eternos sapatos-boneca.

A década de 70 mostra-se povoada de botas acima dos joelhos e em tecidos sintéticos como o vinil, plataformas enormes, sandálias trançadas até os joelhos. Assim os anos 70 foram os mais democráticos para os pés. Permitiram materiais sintéticos como o verniz, e naturais como a junta e a cortiça, todos que cultuassem as pernas. A década de 80 começou sob domínio dos estilistas japoneses, com o abuso do preto. Os sapatos femininos ficam mais baixos e as sandálias com solado mais grosso. Os modelos imitam os calçados de camponeses chineses e japoneses.

O ideal de individualidade começava a se delinear e iria explodir nos anos 80 quando a moda se identifica com as tribos urbanas: coturnos para punks, timberlands para B.C.B.G., dock martens para a vanguarda gay. A força dos esportes e a ideologia saudável de hoje elevaram os tênis, agora com griffes exclusivas, à condição de calçados dos anos 90.

Disritmia (Martinho da Vila)

Eu quero me esconder debaixo

dessa sua saia, pra fugir do mundo

Pretendo também me embrenhar

no emaranhado, desses seus cabelos

Preciso transfundir teu sangue

pro meu coração, que é tão vagabundo

Me deixe te trazer num dengo

Pra num cafuné fazer os meus apelos

me deixe te trazer num dengo

Pra num cafuné fazer os meus apelos

Eu quero ser exorcizado

pela água benta, desse olhar infindo

Que bom é ser fotografado

mas pelas retinas dos seus olhos lindos

Me deixe hipnotizado

pra acabar de vez com essa disritmia

Vem logo, vem curar teu nego

que chegou de porre lá da boemia

Vem logo, vem curar

vem curar teu nego que chegou

que chegou de porre lá da bo...

Lá da Boemia

Memória (Carlos Drummond de Andrade)

Amar o perdido

deixa confundido

este coração.

Nada pode o olvido

contra o sem sentido

apelo do Não.

As coisas tangíveis

tornam-se insensíveis

à palma da mão

Mas as coisas findas

muito mais que lindas,

essas ficarão.

Artista plástico. Nasceu em Salvador simultaneamente na Semana de Arte Moderna, no dia 09 de novembro de 1922. Autodidata em pintura. Começou a pintar ainda criança, fazendo figuras e paisagens para presépios de Natal. Em 1946 formou-se em Odontologia, tendo exercido por pouco tempo a clínica sem entretanto deixar de pintar. Pintor autodidata, influenciado por Torres Garcia, experimentando uma aproximação com o concretismo nos anos 60 e voltando, no final da vida, às formas circulares. Essas “mandalas”, não são referenciais. Elas têm um sentido universal, ecumênico. Participou do movimento renovador das artes iniciado na Bahia em 1946/47. Em 1948 passou a dedicar-se exclusivamente às artes plásticas. Bacharelou-se em Jornalismo no ano de 1953. Em 1957 transfere-se para o Rio. Ganha, em 1962, o prêmio de viagem ao estrangeiro no XI Salão Nacional de Arte Moderna.

Artista plástico. Nasceu em Salvador simultaneamente na Semana de Arte Moderna, no dia 09 de novembro de 1922. Autodidata em pintura. Começou a pintar ainda criança, fazendo figuras e paisagens para presépios de Natal. Em 1946 formou-se em Odontologia, tendo exercido por pouco tempo a clínica sem entretanto deixar de pintar. Pintor autodidata, influenciado por Torres Garcia, experimentando uma aproximação com o concretismo nos anos 60 e voltando, no final da vida, às formas circulares. Essas “mandalas”, não são referenciais. Elas têm um sentido universal, ecumênico. Participou do movimento renovador das artes iniciado na Bahia em 1946/47. Em 1948 passou a dedicar-se exclusivamente às artes plásticas. Bacharelou-se em Jornalismo no ano de 1953. Em 1957 transfere-se para o Rio. Ganha, em 1962, o prêmio de viagem ao estrangeiro no XI Salão Nacional de Arte Moderna.

Viaja para a Europa onde permanece três anos e meio visitando museus, exposições e galerias de arte, interessando-se principalmente pela arte negra e dos povos primitivos e informando-se na época sobre o que havia da chamada vanguarda nos países ditos desenvolvidos/industrializados. Viaja pela Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Áustria, Espanha, Portugal e Itália. Fixa-se em Roma, aí trabalha e expõe. Percorre toda a Itália. Visita as Bienais de Veneza de 1964 e 1966. Vai à África participando da Exposição de Arte Contemporânea do I Festival Mundial de Arte Negra, 1966, Dacar, Senegal. Retorna a Roma. Volta para o Brasil em setembro de 1966, atendendo convite do então Instituto Central de Artes da Universidade de Brasília. De 1949 a 1955 participou do Salão Baiano de Belas Artes. Em 1950, dos Novos Artistas Baianos. Em 1955, da III Bienal de São Paulo. Em 1966, a convite, da I Bienal Nacional de Artes Plásticas, em Salvador, com Sala Especial, obteve Prêmio Especial pela Contribuição à Pintura Brasileira. Nesse mesmo ano participa de uma mostra coletiva contemporânea em Roma. Com seis grandes relevos denominados Emblemas, participou como artista convidado da I Bienal Internacional de Arte Construtivista Nuremberg, Alemanha, em 1969; do Panorama de Arte Atual Brasileira, no Museu de Arte Moderna de São Paulo e da X Bienal de SP. Nos anos 70 participou da II Bienal de Artes Plásticas Coltejer, em Medellin, Colombia; II Festival de Arte Negra, em Lagos, na Nigéria; Fundação Cultural do Distrito Federal, em Brasília; Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; Museu Nacional de Belas Artes, em Santiago, Chile; Japão, entre outras.

Seu primeiro prêmio foi em 1955, Universidade da Bahia, no Salão Baiano de Belas Artes. A partir daí não parou mais com muitas exposições individuais, centenas de mostras coletivas e inúmeros prêmios. Em 1974 o cineasta Aécio Andrade dirigiu um curta metragem em cores: Rubem Valentim e sua Obra Semiológica. André Paluch dirigiu nesse mesmo ano o curta em cores Artistas Brasileiros no Museu de Ontário, Canadá, e o crítico de arte Frederico Morais produziu o audio-visual A Arte de Rubem Valentim. Suas obras estão espalhadas por diversos museus, galerias, nas ruas, além de várias coleções importantes particulares no Brasil e no estrangeiro. Um bom exemplo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de SP, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes do RJ, Galeria Nazionale d’Arte Moderna de Roma, Itália; Museu de Ontário, Canadá; Palácio Residencial do Governo da Bahia, Ondina, Salvador; Palácio do Governo do Zaire, Kinsasha, África; Embaixada do Brasil em Roma e Bogotá; Museu de Arte e História de Genebra, Suiça; Museu de Arte Moderna de Paris, França; Museu de Lagos, Nigéria, entre outros.

Valentim é um dos mais originais e autênticos construtivistas brasileiros. “Minha linguagem plástico-visual-signográfica está ligada aos valores míticos profundos de uma cultura afro-brasileira (mestiça-animista-fetichista). Com o peso da Bahia sobre mim - a cultura vivenciada; com o sangue negro nas veias - o atavismo; com os olhos abertos para o que se faz no mundo - a contemporaneidade; criando os meus signos-símbolos procuro transformar em linguagem visual o mundo encantado, mágico, provavelmente místico ao que flui continuamente dentro de mim”, disse em uma de suas entrevistas. “A estilização de seus signos-fetiche do candomblé abriu seu espaço, que, se a princípio era bidimensional foi-se a terceira dimensão, como querendo respirar a sacralidade de um rito, a um só tempo poético, sacro e agnóstico. Os deuses da mitologia afro-baiana - Oxossi, Ogun, Xangô, Iansã, Iemanjá e Oxalá - ofereceram-lhe a motivação para criar uma obra intuitivamente construtivista e aparentente abstrata, mas na verdade de fundo místico/mítico/religioso, portanto sensorial e sensitiva. A memória cultural de sua raça, por isso mesmo, está tatuada na heráldica de seus deuses plásticos, como foram marcados, no passado, a ferro em brasa, seus irmãos negros nas senzalas”, escreveu o crítico de arte, Alberto Beuttenmuller, em 1977. Para o crítico Frederico Morais, “às vezes é preciso calar: usar um silêncio artifício, para dizer melhor e mais alto. Calar para que o silêncio cante toda a extraordinária beleza da vida, para que se possa ouvir este fio de água cantando, que vem das fontes primitivas. Sabedoria. Às vezes é preciso eliminar a cor, como se elimina o ruído, e chegar à dura pureza do branco. Luz. Contra o caos, Rubem Valentim propõe o cosmos”.

Ele morreu no dia 30 de dezembro de 1991, vítima de câncer, e os museus prestaram homenagens a um dos principais nomes do construtivismo brasileiro. Valentim morreu aos 69 anos sem concretizar seu projeto maior, o de criar uma fundação - em Brasília ou São Paulo - para abrigar sua obra, uma das raras no Brasil a merecer a atenção do crítico italiano Giulio Carlo Argan. O ensaista foi um dos primeiros a observar que o uso dos negros do candomblé por Rubem Valentim nada tinha de folclórico.

Tem bola na área ou ninguém está dando bola. Bolinha de gude é uma volta a infância, bola de cristal é onde o sonho transita, bola de sabão é pura diversão, bola na estampa é ficar na moda, a bola da vez é não ficar bolado, irritado, mas se divertir no famoso Cordão do Bola Preta. Ora bolas! E o que dizer dos quadrinhos da Brotoeja, aquela personagem de vestido de bolinha, ou a gorducha Bolota, além de Bolinha e Luluzinha se enfrentando todo dia. No início do século passado quem tinha muita bola era artista de música clássica. Maria Callas é um bom exemplo. Depois o sucesso ficou nas mãos dos artistas da música e do cinema. Agora quem está com a bola toda é jogador de futebol, principalmente nos tempos de Copa do Mundo, maior evento que mobiliza bilhões de pessoas. É o futebol tomando conta do espetáculo...

Tem bola na área ou ninguém está dando bola. Bolinha de gude é uma volta a infância, bola de cristal é onde o sonho transita, bola de sabão é pura diversão, bola na estampa é ficar na moda, a bola da vez é não ficar bolado, irritado, mas se divertir no famoso Cordão do Bola Preta. Ora bolas! E o que dizer dos quadrinhos da Brotoeja, aquela personagem de vestido de bolinha, ou a gorducha Bolota, além de Bolinha e Luluzinha se enfrentando todo dia. No início do século passado quem tinha muita bola era artista de música clássica. Maria Callas é um bom exemplo. Depois o sucesso ficou nas mãos dos artistas da música e do cinema. Agora quem está com a bola toda é jogador de futebol, principalmente nos tempos de Copa do Mundo, maior evento que mobiliza bilhões de pessoas. É o futebol tomando conta do espetáculo...

Na literatura muitos já escreveram sobre o assunto, mas o destaque vai para o livro infantil A Bola e o Goleiro onde Jorge Amado conta a história da bola Fura-redes que se apaixona pelo goleiro Bilô-Bilô. No circo as principais atrações eletrizantes estão nos motoqueiros que circulam dentro do globo da morte. No cinema, o filme de Ugo Giorgetti, Boleiros, se concentra nas vidas do jogador, do técnico, do juiz, do empresário de atletas, das esposas e dos torcedores.

Nas cantigas de roda, as crianças se divertiam com “Sou mineira de Minas,/mineira de Minas Gerais/sou carioca da gema,/carioca da gema do ovo/rebola bola você diz que dá que dá/você diz que dá na bola, na bola você não dá!”. “A bela bola/rola:/a bela bola do Raul.//Bola amarela,/a da Arabela.//A do Raul,/azul.//Rola a amarela/e pula a azul./A bola é mole,/é mole e rola.//A bola é bela,/é bela e pula.//É bela, rola e pula,/é mole, amarela, azul./A de Raul é de Arabela,/e a de Arabela é de Raul” é a poesia “Jogo de Bola” de Cecília Meirelles. Bola pra frente porque a música popular brasileira dribla todas as bolas e chuta na rede para fazer um gol.

Em 1956 Luiz Gonzaga e José Dantas cantavam: "Lá no mar/vi dois siris jogando bola/lá no mar/vi dois siris bola-jogá/fui passeá/no país do tatu-bola/onde bicho tem cachola/e até sabe fala”. Teixeirinha se dizia “Bom de Bola”: “Lá vai bola do barbante/o corintians e o palmeiras/são dois timão bandeirantes/pára sanfona e viola/que os dois timão de bola/orgulham o Brasil gigante”. Em 1967 Sérgio Ricardo participou do II festival de Música Popular Brasileira com a canção “Beto Bom de Bola”: “Como bate batucada/Beto bate bola/Beto é o bom da molecada/e vai fazendo escola/tira de letra a pelada/com bola de meia/disse adeus à namorada/a lua é bola cheia/a cigana viu azar/mas Beto não deu bola/e aceitou a proteção/do primeiro cartola/nas manchetes de jornal/ Bebeto entrou de sola/- Extra !/- O novo craque nacional/- É o Beto Bom de bola/(...)/E foi pra Copa buscar a glória/e fez feliz a nação,/no maior lance da história”.

Os Tribalistas fizeram sucesso cantando: “Já sei namorar/já sei chutar a bola/agora, só me falta ganhar/não tenho juiz/se você quer a vida em jogo/eu quero é ser feliz”. “Te pego na escola/e encho a tua bola/com todo o meu amor” cantou Cazuza em Faz parte do meu show. Enquanto o grupo Ultraje a Rigor se sente “Inútil” nesta canção: “A gente faz música e não consegue gravar/a gente escreve livro e não consegue publicar/a gente escreve peça e não consegue encenar/a gente joga bola e não consegue ganhar”. A dupla Claudinho e Buchecha fica assim sem você: “Avião sem asa, fogueira sem brasa/sou eu assim sem você/futebol sem bola. Piu-Piu sem Frajola/sou eu assim sem você...”.

Milton Nascimento volta a infância Com “Bola de Meia, Bola de Gude”: “Há um menino/há um moleque/morando sempre no meu coração/toda vez que o adulto balança/ele vem pra me dar a mão//Há um passado no meu presente/um sol bem quente lá no meu quintal/toda vez que a bruxa me assombra/o menino me dá a mão/(...)/Bola de meia, bola de gude/o solidário não quer solidão/toda vez que a tristeza me alcança/o menino me dá a mão...”. Fagner e Fausto Nilo colocaram a Bola no Pé: “Quem não fez levou/no carnaval/quem sambou, sambou/no coração/qualquer coisa boa//Maracanã/em tarde de calor/bola no pé/que a galera não perdoa/meu coração/não é qualquer coisa”.

Com muita jinga e bossa, Jorge Bem fez uma bela homenagem a Fio Maravilha: “Foi um gol de anjo um verdadeiro gol de placa/que a magnética agradecida assim cantava/Fio Maravilha, nós gostamos de você/Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver/e novamente ele chegou com inspiração/com muito amor, com emoção com explosão e gol/sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo/depois de fazer uma jogada celestial em gol/tabelou, driblou dois zagueiros deu um toque, driblou o goleiro/só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol/foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça/foi um gol de anjo um verdadeiro gol de placa/que a magnética agradecida assim cantava/Fio Maravilha, nós gostamos de você/Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver...”

O jogo é na raça, uma luta se ganha no grito. Toquinho e Carlinhos Vergueiro cantam “Camisa Molhada”: “É o chute no canto, é o Espírito Santo,/é a chance perdida./É a falta de sorte, é a vida, é a morte,/é a contrapartida./É a fome, é a sede, é a bola na rede,/a torcida a favor./A camisa molhada, no corpo abraçada,/é seu único amor.”. Já Gonzaguinha em “Geraldinos e Arquibaldos” aconselha que “no campo do adversário /é bom jogar com muita calma, /procurando pela brecha,/ pra poder ganhar/acalma a bola, rola a bola, trata a bola/limpa a bola que é preciso faturar/E esse jogo tá um osso/é um angu que tem caroço/e é preciso desembolar”

Samuel Rosa e Nando Reis contam como “È uma Partida de Futebol”: “Bola na trave não altera o placar/bola na área sem ninguém pra cabecear/bola na rede pra fazer o gol/quem não sonhou em ser um jogador de futebol?//A bandeira no estádio é um estandarte/a flâmula pendurada na parede do quarto/o distintivo na camisa do uniforme/que coisa linda, é uma partida de futebol//Posso morrer pelo meu time/se ele perder, que dor, imenso crime/posso chorar se ele não ganhar/mas se ele ganha, não adianta/não há garganta que não pare de berrar//A chuteira veste o pé descalço/o tapete da realeza é verde/olhando para bola eu vejo o sol/está rolando agora, é uma partida de futebol//O meio campo é lugar dos craques/que vão levando o time todo pro ataque/o centroavante, o mais importante/que emocionante, é uma partida de futebol//O meu goleiro é um homem de elástico/os

dois zagueiros têm a chave do cadeado/os laterais fecham a defesa/mas que beleza é uma partida de futebol//Bola na trave não altera o placar...(...)O meio campo é lugar dos craques/que vão levando o time todo pro ataque/o centroavante, o mais importante/que emocionante, é uma partida de futebol!”

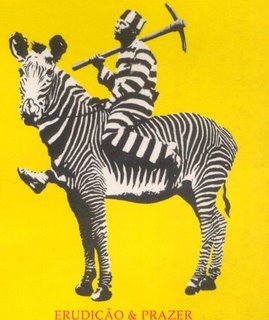

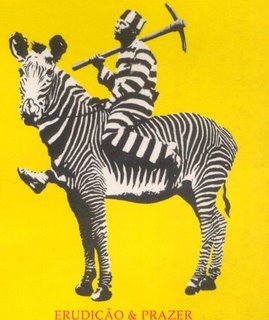

A roupa toda listrada já foi coisa de presidiário ou mafioso. Hoje é sinônimo de gente bem informada e cosmopolita . Na Idade Média, roupas listradas tinham conotação negativa e eram associadas a quem estava à margem da sociedade - prostitutas, serventes, criminosos. Nas pinturas medievais, o próprio diabo aparecia vestindo listras. Mas, nos dois últimos séculos, o padrão ganhou um significado positivo e de liberdade - principalmente por causa das bandeiras da França e dos Estados Unidos. É possível que os americanos tenham escolhido um tecido listrado (símbolo da escravidão) para exprimir a idéia do servo que rompe suas correntes e, assim, inverter o código das listras, sinal de privação de liberdades, estas se tornam, com a revolução americana, sinal de liberdade conquistada. Assim vestir-se em listras pode ser um meio de proclamar a adesão ao movimento das liberdades.

A roupa toda listrada já foi coisa de presidiário ou mafioso. Hoje é sinônimo de gente bem informada e cosmopolita . Na Idade Média, roupas listradas tinham conotação negativa e eram associadas a quem estava à margem da sociedade - prostitutas, serventes, criminosos. Nas pinturas medievais, o próprio diabo aparecia vestindo listras. Mas, nos dois últimos séculos, o padrão ganhou um significado positivo e de liberdade - principalmente por causa das bandeiras da França e dos Estados Unidos. É possível que os americanos tenham escolhido um tecido listrado (símbolo da escravidão) para exprimir a idéia do servo que rompe suas correntes e, assim, inverter o código das listras, sinal de privação de liberdades, estas se tornam, com a revolução americana, sinal de liberdade conquistada. Assim vestir-se em listras pode ser um meio de proclamar a adesão ao movimento das liberdades.

Dependendo do tipo físico, certas roupas são proibitivas. Pessoas obesas não devem usar roupas listradas na horizontal. Isso aumenta ainda mais seu tamanho, assim como as pessoas muito magras, não devem usar roupas com listras verticais, pois ficarão ainda mais magras. É fundamental usar roupas que sejam harmoniosas com as formas do corpo.

Há uma milenar fama dos tecidos listrados como "coisa do demo". Um ensaio do historiador e paleógrafo francês Michel Pastoureau, intitulado O Pano do Diabo faz uma viagem no tempo em busca de desvendar o significado das listras nas vestimentas da sociedade ocidental . Qual o motivo da roupa dos presidiários ter sido listrada, assim como a dos loucos e doentes contagiosos. Seria uma forma de diferenciar os que estavam à margem da sociedade?. As listras de alguma forma também foram relacionadas ao mar, nas roupas dos marinheiros e nos trajes para banhos de mar. O esporte, em geral, também se apoderou delas, seja nos uniformes ou em símbolos de marcas famosas.

As Sagradas Escrituras já não as recomendavam. Está no Levítico: "Não levarás sobre ti uma veste que seja feita de dois." Dois tons, bem entendido. A fama, portanto, não é antiga, é antiqüíssima. Os muçulmanos sempre usaram mantos listrados. Por esse motivo intriga a Igreja, avessa a qualquer parentesco com hábitos orientais. Os tecidos listrados eram usados - em vestimentas, cintos, fitas, capuzes e barretes - por judeus, heréticos, bufões, saltimbancos, carrascos, prostitutas, leprosos e outros excluídos da sociedade daquele tempo. Caim, Judas, Dalila e Salomé também haviam feito das listras um involuntário emblema de sua desonra.

Na obra, Pastoureau focaliza mais de 800 anos de história da humanidade, através das listras e de seus múltiplos significados. Na Idade Média, as listras eram reservadas aos loucos, aos leprosos, aos doentes contagiosos, aos banidos da sociedade. As listras foram olhadas com desprezo, isolando dos outros quem as vestia. Em uma cultura em que o visível tem uma importância primordial, todos sabem ler o sentido dessas barras. Prostitutas e saltimbancos na época medieval usavam roupas listradas reforçando o status marginal da estampa – representações do diabo eram frequentemente ilustradas com listras.

Até o século XV, as listras tinham caráter depreciativo e serviam para designar loucos, doentes contagiosos e banidos. Depois uma ambígua reviravolta passa a associar o listrado ao servilismo e também à proteção – aparecendo em roupas de criados, protegidos dos nobres. No século XIX, uma função higiênica e medicinal distingue os costumes listrados: roupas de banho, de crianças, pijamas – usos do vestiário que denotam assepsia, ao menos aparente. A reputação do pano listrado só mudaria substancialmente do final do século XVIII em diante, depois de representar, na França, a vitória do bem (burguês) contra o mal (aristocrático), o triunfo da marginalidade, e, no Novo Mundo, a implantação da democracia moderna.

No início do século passado, chegaram à moda com Gerald Murphy, eleito o homem mais elegante da classe de Yale em 1912. Ele teria sido o primeiro a usar listras, nos salões aristocráticos da Riviera francesa: a camiseta tradicional dos marinheiros. Nos anos 30 o pintor Pablo Picasso ajudou a celebrizar as listras nas rodas intelectuais, divulgando o look em suas temporadas de verão na França e na Espanha. Também nos anos 30, a grande costureira francesa Coco Chanel ajudou a celebrizar as listras entre o público feminino. Negativas nos uniformes dos campos de concentração nazistas e dos presidiários do cinema e dos quadrinhos, as listras expandiram-se positivamente por outros corpos: de crianças, banhistas, marujos e esportistas, seus mais benignos usuários. A semiologia das listras é infinita e encontrou no estudioso Pastoureau um trabalho de ampla visão.

As listras apareceram em figurinos de filmes que marcaram a história do cinema e fazem parte dos ciclos da moda, dos temas náuticos à alfaiataria risca-de-giz. Basta conhecer as roupas de Coco Chanel nos anos 20, ou as camisetas de marinheiro do estilista Jean Paul Gaultier . Nas histórias em quadrinhos os ladrões ou malfeitores ainda apresentam vestidos de listras berrantes e horizontais. Os personagens de Filochard na série Les Pieds Nickelés, os Irmãos Metralhas da Disney, os gêmeos Dupondt de Tintin, ou o Coringa, a outra moeda do Batman, entre outros. Até a figura da zebra, metáfora mais que repisada, tem caráter de exceção à regra, e os peixes que apresentam listras são os mais procurados porque são raros.

Cortar pode ser uma arte, seja na alimentação, na moda, no cinema, no esporte, música, teatro, na vida. O segredo de um bom churrasco por exemplo é a carne de primeira, de boa procedência e a forma do corte correto. Existem profissionais especializados em belas cortadas no vôlei. Para muitos o corte de cabelo na lua cheia crescente é uma prática simples e eficaz. Na moda o terno bem cortado, sob medida, é mais eficiente. Entre o corte e a costura existe toda uma técnica e habilidade que realça as qualidades da pessoa. No homem pode corrigir defeitos e na mulher, acentuar as formas.

Cortar pode ser uma arte, seja na alimentação, na moda, no cinema, no esporte, música, teatro, na vida. O segredo de um bom churrasco por exemplo é a carne de primeira, de boa procedência e a forma do corte correto. Existem profissionais especializados em belas cortadas no vôlei. Para muitos o corte de cabelo na lua cheia crescente é uma prática simples e eficaz. Na moda o terno bem cortado, sob medida, é mais eficiente. Entre o corte e a costura existe toda uma técnica e habilidade que realça as qualidades da pessoa. No homem pode corrigir defeitos e na mulher, acentuar as formas.

Através de um estudo sobre o corte pode-se saber a prova do crime, a arma que provocou a morte. Um corte nas relações afetivas pode-se causar perdas e danos. O rompimento, às vezes, é a única solução. Todo tratamento psicanalítico pode sofrer um corte. No trânsito o corte significa ultrapassagem incorreta. Um bom planejamento estratégico faz previsão e orçamento, e para fazer um corte no orçamento e evitar surpresas desagradáveis, é necessário saber onde pode cortar.

No cinema muitas vezes a história é cortada ou contida graças ao corte. O diretor grego Costa Gavras comparece com seu mais recente título, O Corte. Fala de desemprego nos países ricos e desenvolvidos em tempos de globalização. Engenheiro sofre o “corte de pessoal” e dois anos depois, ainda desempregado, resolve eliminar seus concorrentes nas disputas por vagas no mercado: “por que não matar os potenciais concorrentes à mesma função?”. Filme contundente deste sistema neo-liberal.

Na música, “San Vicente”, Milton Nascimento e Fernando Brant, acordam de um sonho estranho: “Coração americano/acordei de um sonho estranho/um gosto vidro e corte/um sabor de chocolate/no corpo e na cidade/um sabor de vida e morte/coração americano/um sabor de vidro e corte//A espera da fila imensa/e o corpo negro se esqueceu/estava em San Vicente/a cidade e suas luzes/estava em San Vicente/as mulheres e os homens/coração americano/um sabor de vidro e corte//As horas não se contavam/e o que era negro anoiteceu/enquanto se esperava/eu estava em San Vicente/enquanto acontecia/eu estava em San Vicente/coração americano/um sabor de vidro e corte”.

“Você corta um verso, eu escrevo outro/você me prende vivo, eu escapo morto/de repente, olha eu de novo/perturbando a paz, exigindo o troco/vamos por aí, eu e meu cachorro/olha o verso, olha o outro/olha o velho, olha o moço chegando/que medo você tem de nós/olha aí”, é o “Pesadelo”, de Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós.

“Em caso de dor ponha gelo/mude o corte de cabelo/mude o modelo/vá ao cinema, dê um sorriso/ainda que amarelo/esqueça seu cotovelo//Se amargo foi já ter sido/troque já esse vestido/troque o padrão do tecido/saia do sério, deixe os critérios/siga todos os sentidos/faça fazer sentido//A cada mil lágrimas sai um milagre//Em caso de tristeza vire a mesa/coma só a sobremesa/coma somente a cereja/jogue para cima, faça cena/cante as rimas de um poema/sofra apenas, viva apenas/sendo só fissura ou loucura/quem sabe casando cura//Ninguém sabe o que procura//Faça uma novena, reze um terço/caia fora do contexto/invente seu endereço//A cada mil lágrimas sai um milagre//Mas se apesar de banal/chorar for inevitável/sinta o gosto do sal do sal do sal/sinta o gosto do sal/gota a gota, uma a uma/duas três dez cem mil lágrimas - sinta o milagre//A cada mil lágrimas sai um milagre” é a letra “Milágrimas” de Itamar Assunção e Alice Ruiz.

Já Cazuza cantou que “O Nosso Amor a Gente Inventa”: “O teu amor é uma mentira/que a minha vaidade quer/e o meu, poesia de cego/você não pode ver//Não pode ver que no meu mundo/um troço qualquer morreu/num corte lento e profundo/entre você e eu//O nosso amor a gente inventa/pra se distrair/e quando acaba, a gente pensa/que ele nunca existiu//O nosso amor a gente inventa, inventa/o nosso amor a gente inventa, inventa//Te ver não é mais tão bacana/quanto a semana passada/você nem arrumou a cama/parece que fugiu de casa//Mas ficou tudo fora do lugar//café sem açúcar, dança sem par/você podia ao menos me contar/uma história romântica//O nosso amor a gente inventa/pra se distrair/e quando acaba, a gente pensa/que ele nunca existiu”

No teatro, o dramaturgo Plínio Marcos fez um retrato naturalista do submundo brasileiro na peça “Navalha na Carne”. A violência das relações humanas, a situação opressora e a luta de cada personagem constroem um quadro cuja dramaticidade sobrevive ao tempo. Saindo do teatro e partindo para dança vamos observar uma dança lasciva que escandalizou a alta sociedade do início do século XX foi o corta jaca. Trata-se de uma dança rural que tem como característica os movimentos dos pés sempre muito juntos e a não flexão dos joelhos. Os movimentos de pés dão a impressão de uma faca cortando uma jaca.

Para encerrar, o corte nas artes plásticas. As obras de Amílcar de Castro (1920/2002) eram formadas por uma chapa de metal cortada ao meio e torcida em dois planos, para cima e para baixo, dialeticamente. Era um novo dinamismo de espaço. Nos anos 60 ele ampliou o alcance obtido pela orientação dos cortes e dobras.

Quando a temperatura começa a ficar amena e os ventos sopram com generosidade, é tempo das arraias. E o céu da cidade fica todo colorido. Alegria de crianças e adultos, a arte de empinar arraia não se resume ao simples ato de fazê-lo voar. O objetivo principal é cortar a arraia adversária que se prontifica a fazer a pegada.

Quando a temperatura começa a ficar amena e os ventos sopram com generosidade, é tempo das arraias. E o céu da cidade fica todo colorido. Alegria de crianças e adultos, a arte de empinar arraia não se resume ao simples ato de fazê-lo voar. O objetivo principal é cortar a arraia adversária que se prontifica a fazer a pegada.

Apesar do tamanho reduzido, a arraia voa de forma espantosa. O segredo da estabilidade é a aerodinâmica sustentada pelo formato retangular – completado pelo uso de uma rabada (espécie de contrapeso amarrado na parte inferior da arraia). A folha de papel, tipo seda por ser mais leve, geralmente em formato retangular, é presa em uma cruz de flechas (geralmente a casca da cana ou taliça da folha de coqueiro) com uma rabada na ponta. E não existe dificuldade de fazê-la içar vôo, bastando que o vento esteja a favor e se tenha um pouco de prática em “soltar a linha”.

O grande segredo para se fazer uma arraia ir para onde se deseja, esquerda, direita, mergulhar em aú, redeslocar em diagonal ou subir em direção ao céu, está na forma como é feita a sua chave: o nó da linha dado nas extremidades das flechas em forma de X. Em seguida, um orifício no encontro das duas flechas, no centro da arraia e estica-se uma outra linha perpendicular para encontrar o vértice do triângulo. No ar, as duas linhas do triângulo superior mais a linha perpendicular que sai do centro devem ficar retesadas, enquanto as duas linhas do triângulo inferior ficam folgadas. Aí sim a arraia é dominada pelo seu empinador. É a conhecida chave de cinco. Na hora exata de uma rajada de vento é só dar o impulso e o grito é geral, “lá vai ela!”. É a arraia dançando no céu.

Para quem não está por dentro do vocabulário dos arraieiros, a linguagem é específica. “Boca de chave” é como chamam o corte na linha do adversário próprio à chave da arraia. “Chave” é o conjunto de linhas presas às quatro extremidades das flechas. “Dar um aú” é quando a arraia mergulha contra a do adversário, geralmente, uma contra a outra. “Cortar” significa tirar o outro da disputa partindo sua linha. A linha é bobinada no carretel, onde, totalmente enrolada, forma o novelo.

O tempo de arraia na cidade exerce um fascínio especial sobre uma grande e variada parcela da população. As pipas são empinadas a favor do vento, em uma hora do dia em que o sol não caia direto na vista, e o seu vôo corre por conta do piloto que fica em terra dando mais ou menos linha, embicando, provocando piruetas.

A história das pipas data de muitos séculos e se confundem com a própria história da civilização, sendo utilizada como brinquedo, instrumento de defesa, arma, objeto artístico e de ornamentação. Conhecida como arraia, pipa, papagaio, pandorga, quadrado, barrilete ou outro nome dependendo da região ou país, ela é um velho conhecido de brincadeiras infantis. Todos nós, com maior ou menor sucesso, já tentamos empinar uma. As pipas adornam, disputam espaço, fazem acrobacias, mapeiam os céus. São a extensão natural da mão, querendo tocar nas ilusões.

Além do aspecto puramente lúdico, de lazer, as pipas, ao longo da história, tiveram importância fundamental nas pesquisas e descobertas científicas. O inglês Roger Bacon, em 1250 escreveu um longo estudo sobre as asas acionadas por pedais, tendo como base experiências realizadas com pipas. O italiano Leonardo Da Vinci, em 1496 fez projetos teóricos com máquinas voadoras baseados na potencialidade das pipas. No século 18 o brasileiro Bartolomeu de Gusmão mostrou os projetos de sua aeronave ao rei de Portugal graças ao estudo conseguido através das pipas.

Alexandre Wilson em 1749, na Grã Bretanha, conseguiu determinar as variações de temperatura. Em 1752 Benjamim Franklin descobriu o para-raio através de experiência com pipa. Através das pipas, George Cayley realizou em 1809 o primeiro pouso através de pipas. Santos Dumont conseguiu voar no famoso 14 Bis, uma sofisticada pipa com motor. Em 1921, Marconi utilizou pipas para fazer experiências com a transmissão de radio, teste que mais tarde seria utilizado por Graham Bell em seu invento, o telefone. Durante a II Guerra Mundial uma pipa em forma de águia foi empregada pelos alemães para observar a movimentação das tropas aliadas. São muitos os exemplos que se multiplicam através do tempo.

Soltar pipa é sempre uma grande diversão tanto para criança como para adultos, mas infelizmente muitos acidentes acontecem por falta de orientação. Alguns cuidados podem garantir sua segurança e a de seus filhos. Escolha sempre lugares seguros para soltar seu papagaio. Lugares espaçosos e abertos como campo e parques são as melhores opções. Jamais opte por lugares próximos a fios elétricos. Se a pipa enroscar nos fios, não tente tirá-la, pois é melhor perder a pipa do que a vida. Não use linha metálica como fio de cobre de bombinas. Jamais passe cerol (vidro moído com cola) na linha. Além de ser proibido por lei, o cerol pode causar acidentes perigosos. Em caso de chuva, recolha sua pipa, ela pode atrair raios. E boa diversão!(Gutemberg Cruz)

Sempre de roxo, com roupas que lembravam o hábito usado pelas freiras, ela costumava perambular e dormir pela Rua Chile e imediações. Teria nascido em 1917 e morrido em 1997, aos 80 anos. Dizem que foi moça instruída, de boa família e que teria enlouquecido por causa de uma grande desilusão amorosa. O final da vida da Mulher de Roxo foi triste, assim como a sua imagem em vida, marcada pelo abandono de todas as coisas.

Sempre de roxo, com roupas que lembravam o hábito usado pelas freiras, ela costumava perambular e dormir pela Rua Chile e imediações. Teria nascido em 1917 e morrido em 1997, aos 80 anos. Dizem que foi moça instruída, de boa família e que teria enlouquecido por causa de uma grande desilusão amorosa. O final da vida da Mulher de Roxo foi triste, assim como a sua imagem em vida, marcada pelo abandono de todas as coisas.

A história de Florinda Santos, a conhecida Mulher de Roxo, se transformou numa lenda urbana, uma figura mitológica conhecida por todos da localidade. Não importava se o dia era de chuva ou de sol, ela nunca faltava. Era só as portas do comércio da Rua Chile abrirem e dona Florinda já se encaminhava para a entrada da Slopper. Vestido com roupa de veludo violáceo, iniciava o ritual diário. Andava de um lado para o outro, falava sozinha e sempre pedia dinheiro. Tudo com muita educação. Afinal, dizia-se que a Mulher de Roxo, personagem dos tempos diários do centro da cidade, vinha de boa família.

Andava descalça com longas mantas, um torço e um enorme crucifixo. Tudo isso dava a ela um ar meio santo, meio louco, meio andarilho e meio mendigo. Algumas vezes a dama desfilou com uma roupa de noiva, com direito a buquê, véu e grinalda. Com todos esses componentes cênicos, contraditórios e demasiadamente humanos, a mulher de roxo despertou sentimentos em toda a cidade, medo e respeito, pena e carinho.

Qual sua origem? Poucos sabem direito. Uns defendem a tese de que havia perdido a fortuna e enlouquecido; outros apregoavam que teria visto a mãe matar o pai e depois suicidar-se; terceiros garantiam, ainda, que ela perdera a filha de consideração e a casa, na Ladeira da Montanha, numa batalha contra o jogo. Outros ainda contam que ela enlouqueceu porque teria sido abandonada no altar. Em outros depoimentos,. Aparece como uma bela mulher, a mais cortejada dentre as freqüentadoras do chá no final da tarde na Confeitaria Chile e como ex-professora em Paripe. Florinda, que nunca contou a ninguém, sua verdadeira história, perambulava com suas vestes roxas, inspiradas nas roupas das suas santas de devoção.

Vestida de freira, circulando livremente pela rua mais badalada de Salvador. A estranha indumentária, que incluía ainda um grande crucifixo, a transformou na Mulher de Roxo, a principal lenda urbana da capital. Foi assim que Florinda, a mendiga que jurava ser rica, passou a ser a personagem lendária, surgida, do nada, em frente à loja Sloper, nos anos 60 do século XX, em Salvador. Quando se enfeitava, com maquiagem forte no rosto e nos lábios, ela usava o espelho retrovisor dos automóveis estacionados. Como sanitário, servia-lhe qualquer território mais calmo. A Rua Chile era sua verdadeira casa, seu mundo, seu reinado. A intimidade com a rua era tão grande que ela sempre andava descalça. Na fachada da loja Sloper, localizava-se o seu trono de sarjeta. Na Rua Chile, chegava sempre muito cedo, circulava pelo centro e só recolhia o seu saco preto ao meio-dia, quando almoçava. Ao final do dia, voltava, andando, ao albergue noturno da prefeitura, situado na Baixa dos Sapateiros.

Muitas reportagens foram publicadas na época sobre a mulher de roxo ou dama de roxo. O jornalista Marecos Navarro gravou uma entrevista exclusiva com ela e é um dos raros documentos em que é possível ouvir a voz de Florinda. Em 1985 o cineasta baiano Robinson Roberto documentou um vídeo em Super 8 em que a mulher de roxo diz morar no albergue há três anos, e revela pertencer à família Rainha Princesa. Foi também personagem retratado na Galeota Gratidão do Povo, painel de 160 metros quadrados pintado por Carlos Bastos, que decora o plenário da Assembléia Legislativa.

Ela era tão cinematográfica que até inspirou um personagem do cineasta Glauber Rocha no filme O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro (1969). A moça de manta roxa do filme era baseada na lenda viva da Rua Chile. Ela também inspirou o documentário A Mulher de Roxo, produzido pelo Pólo de Teledramaturgia da Bahia. O vídeo de 12 minutos, dirigido por Fernando Guerreiro e José Américo Moreira da Silva, mistura documentário e ficção. Haydil Linhares é uma das atrizes que vive Florinda Santos, a Mulher de Roxo.

A personagem lendária da Rua Chile hoje é só lembrança. Se em vida foi famosa ou anônima, rainha ou plebéia, foi uma lenda urbana de Salvador. Enclausurada em si mesma, ninguém conheceu sua verdadeira história, de riqueza ou pobreza, de princesa abandonada no altar ou professora. Talvez ela fosse tudo que sempre queria – uma personagem lendária que sobrevive no imaginário popular. Longa vida para essa dama/santa com sua aura de mistério. (Gutemberg Cruz)

Rebento (Gilberto Gil)

Rebento

subtantivo abstrato

O ato, a criação, o seu momento

Como uma estrela nova e o seu barato

que só Deus sabe, lá no firmamento

Rebento

Tudo o que nasce é Rebento

Tudo que brota, que vinga, que medra

Rebento claro como flor na terra,

rebento farto como trigo ao vento

Outras vezes rebento simplesmente

no presente do indicativo

Como as correntes de um cão furioso,

ou as mãos de um lavrador ativo

às vezes mesmo perigosamente

como acidente em forno radioativo

Às vezes, só porque fico nervosa, rebento

às vezes, somente porque estou VIVA!

Rebento, a reação imediata

a cada sensação de abatimento

Rebento, o coração dizendo: Bata!

a cada bofetão do sofrimento

Rebento, esse trovão dentro da mata

e a imensidão do som nesse momento

Perfeição (Clarice Lispector)

O que me tranqüiliza

é que tudo o que existe,

existe com uma precisão absoluta.

O que for do tamanho de uma cabeça de alfinete

não transborda nem uma fração de milímetro

além do tamanho de uma cabeça de alfinete.

Tudo o que existe é de uma grande exatidão.

Pena é que a maior parte do que existe

com essa exatidão

nos é tecnicamente invisível.

O bom é que a verdade chega a nós

como um sentido secreto das coisas.

Nós terminamos adivinhando, confusos,

a perfeição.

Médico e político. Manuel Vitorino Pereira nasceu em Salvador no dia 30 de janeiro de 1853. Até os 14 anos, ele só havia recebido instruções elementar e profissional indispensáveis ao desempenho da arte de marcenaria a que se dedicara seu pai. Entretanto, aspirava muito mais. Desejava seguir a carreira literária, no que foi atendido pelos seus familiares. Em dois anos, apenas, cursou os preparatórios, matriculando-se em 1871 na Faculdade de Medicina da Bahia, onde obteve o grau de doutor em 1876, tendo sido aprovado com distinção em quase todos os anos do curso médico. Atuou no jornalismo acadêmico, no qual patrocinava as idéias mais adiantadas e liberais. Defendeu tese inaugural sobre as moléstias parasitárias intertropicais, em cujo trabalho fez eloqüente protesto contra a escravidão. Seis meses após ter se diplomado, disputou concurso tendo sido aprovado em primeiro lugar. Em seguida foi nomeado professor substituto da seção ciências acessórias da Academia de Medicina da Bahia (1877). Pouco tempo depois, em 1879, seguiu para a Europa, tendo visitado os principais centros médicos daquele continente, especialmente os alemães. Naquele local dedicou-se à cirurgia, de lá trazendo moderna orientação dos estudos médicos e a consciência da importância do método experimental. Discípulo de Joseph Lister, introduziria o método anti-séptico no Brasil.

Médico e político. Manuel Vitorino Pereira nasceu em Salvador no dia 30 de janeiro de 1853. Até os 14 anos, ele só havia recebido instruções elementar e profissional indispensáveis ao desempenho da arte de marcenaria a que se dedicara seu pai. Entretanto, aspirava muito mais. Desejava seguir a carreira literária, no que foi atendido pelos seus familiares. Em dois anos, apenas, cursou os preparatórios, matriculando-se em 1871 na Faculdade de Medicina da Bahia, onde obteve o grau de doutor em 1876, tendo sido aprovado com distinção em quase todos os anos do curso médico. Atuou no jornalismo acadêmico, no qual patrocinava as idéias mais adiantadas e liberais. Defendeu tese inaugural sobre as moléstias parasitárias intertropicais, em cujo trabalho fez eloqüente protesto contra a escravidão. Seis meses após ter se diplomado, disputou concurso tendo sido aprovado em primeiro lugar. Em seguida foi nomeado professor substituto da seção ciências acessórias da Academia de Medicina da Bahia (1877). Pouco tempo depois, em 1879, seguiu para a Europa, tendo visitado os principais centros médicos daquele continente, especialmente os alemães. Naquele local dedicou-se à cirurgia, de lá trazendo moderna orientação dos estudos médicos e a consciência da importância do método experimental. Discípulo de Joseph Lister, introduziria o método anti-séptico no Brasil.

Ao regressar a Salvador, 1881, rege gratuitamente e interinamente a cadeira de Anatomia Patológica, então criada, iniciando o estudo desta disciplina com a organização de um gabinete e de um serviço de autópsias regulares. Colaborador das revistas acadêmicas e dos jornais baianos, tomou parte em numerosas assembléias científicas, literárias e políticas. Em 1883 disputou o concurso para a Clínica Cirúrgica. Aprovado, por unanimidade, com distinção, obteve pela primeira vez, na sua época, um voto de louvor. Tomou posse como catedrático em agosto de 1883. Foi insigne Mestre de Cirurgia da Faculdade de Medicina. A partir de 1885 teve início a sua vida política. Em oposição aos gabinetes Saraiva e Cotegipe, defende novas reformas para a extinção do trabalho escravo e revisão da Constituição de 1824, para que a Monarquia Unitária se transforme em Monarquia Federativa. Nessa posição política é companheiro de Ruy Barbosa. Envolveu-se nas questões que agitavam o País, destacando-se na campanha abolicionista, tendo se tornado um dos sustentáculo do ministério Dantas. Em 1888 idealizou e participou da criação da Sociedade Médica da Bahia.